スターデルタ始動方式とは?

- Y-Δ(スターデルタ)

- 誘導電動機の始動時(運転開始時)には誘導電動機の固定子巻線をスター結線(Y結線)にして、各相に電源電圧(定格電圧)の1/√3を印加する。

- 誘導電動機が回転して加速して、始動電流が減少した後、回転速度がほぼ定格になったらデルタ結線(Δ結線)に切り替えて定格運転。

スターデルタ始動方式のメリット

- 始動電流を1/3に減少できる

- 始動トルクを1/3に減少できる

- 始動時の印加電圧を減少できる

(スター結線(Y結線)で各相に定格電圧の1/√3を印加)

スターからデルタへの切り替えにはタイマーを使う。

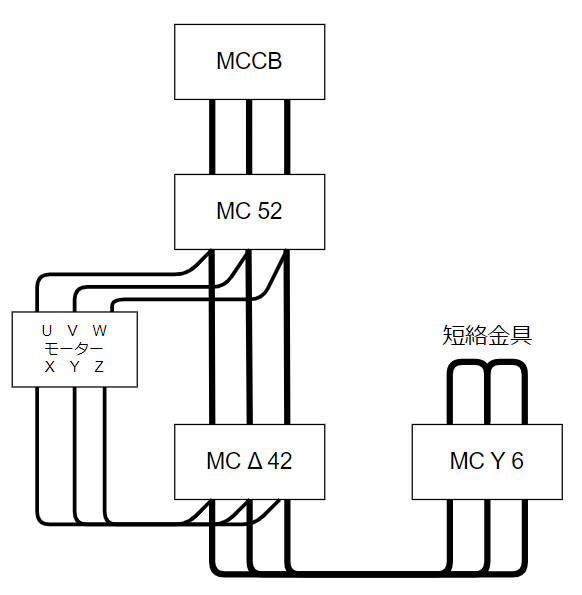

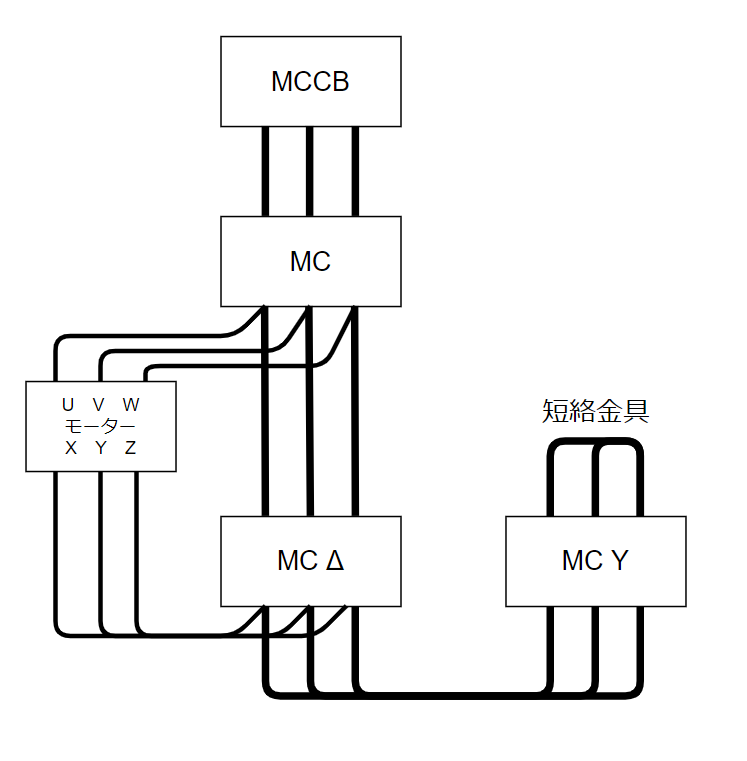

スターデルタ結線の分電盤内配線図

結線と電気器具

52:始動運転用MC

42:デルタ結線用MC

6:スター結線用MC

2:スター⇒デルタ切替用タイマー

制御機器番号

6:始動遮断器

42:運転遮断器

⇒制御機器番号の一覧はこちら

52 ON、42 OFF、6 ON ⇒ スター結線でモーター始動

2がカウントアップ⇒6 OFF⇒遅延で42 ON⇒デルタ結線で運転開始

※個人が作成した図ですので、正確性はありません。

スターデルタ始動方式のメリット

電動機の始動には定格電流の8~10倍ほど多くの電流が流れる。

始動時の短い時間の電流に耐えれるようにブレーカーや配線の容量を大きなものにするのは経済的に非効率。

誘導電動機の固定子巻線をスター結線にしたときとデルタ結線にしたときの各相に流れる電流の大きさの違いにある。

スター結線にすると、デルタ結線よりも、各相に流れる電流を1/3にすることができる。

誘導電動機の始動時に固定子巻線の結線をスター結線にすると、始動電流を1/3に、始動トルクも1/3にすることができる。

直入れ専用の小容量の電動機

直入れ専用の小容量の電動機

各相の固定子巻線から口出し線が3本出ていて、そこに電源を接続する。

電動機内部ではデルタに接続されていて、この接続の変更はできない。

スターデルタ用の電動機

スターデルタ用の電動機

電動機の各相の固定子巻線の両端から、口出し線を6本引き出している。

外部に接続した電磁接触器でスターとデルタを切り替えることができる。

スターデルタ始動の注意点

スターとデルタ回路が同時に働かないよう、インターロック回路を必ず入れる。

スターデルタ始動方式の欠点。

スターからデルタに切り替わる時、大きな電流が流れる。

始動中に一旦電圧がオープンになり、再度投入されるタイミングで大電流が流れる。

突入電流が最大となる仕組み

スターからデルタに切替えるとき、電動機の固定子巻線に残存している電圧と、電源からの電圧の位相差が180となった時、固定子巻線の残存電圧と電源電圧が重畳され、電動機に加わった場合に突入電流が最大となる。

タイマーにより固定子巻線の残存電圧が消滅するのを待ってから切り替えることで、突入電流が過大となることを避けることができる。

手動式のスターデルタ開閉器

トラブル・ブレーカートリップ

トラブル例①

始動トルクが足りず、電動機が定格回転まで上がらない。

始動電流が下がらず、そのタイミングでスターからデルタへの切替時間が来た。

デルタに切り替わった瞬間、突入電流でブレーカーがトリップした。

トラブル例②

上記と同じ、トルクが足りなかった例。

スターからデルタへの切替時間を伸ばして対応しようとした。

トルクが足らず、始動電流が下がらず、過負荷状態が長時間続いた。

ブレーカーの時間要素でブレーカーがトリップした。

コメント